https://zhuanlan.zhihu.com/p/40693644

当我们回顾银行发展史之时,可以观察到,商业银行的变革可归纳为三个阶段。在第一阶段,产品导向的银行将展业重心置于传统实体网点服务,通过异地扩张、追求规模效应、网点扩张的背后,是资本金、人力以及产品运营效率和成本之间的矛盾。进入到第二阶段后,随着移动互联、互联网金融的演进,商业银行纷纷自建渠道、场景,通过网上银行、手机银行提高柜面替代率以期提升客户服务能力和服务粘性。千篇一律的直销银行、生活缴费、积分商城等在这一阶段产生,产品同质化的背后,每家银行都面临着流量、产品与客户服务的困局。这就促使银行业进入第三阶段:走出去,即实现跨界融合,实现银行与银行之间、银行与非银金融机构甚至与跨界企业间的数据共享与场景融合。

在银行生态重构的进程中,一个全新的概念——开放银行诞生了。纵观全球,开放银行模式呈现快速发展态势,诸多开放银行模式相关的监管政策、机构创新案例纷纷落地。在美国,金融科技企业和账户整合者(如http://Mint.com)逐渐兴起,客户期待着更无缝衔接式的体验,不断推动着开放银行的进程。金融监管体系相对发达的欧盟则出台了PSD2(全称为Payment Service Directive 2,支付服务指令2),要求银行开放客户数据。在互联网金融创新领先的中国,金融科技公司与商业银行加速融合,传统的金融展业模式不断渗透,金融监管者、商业银行、新兴金融机构,在创造新的产品和商业模式的同时,也推动着行业监管和标准的演进。

本报告系开放银行系列报告之开篇,将从定义、关键技术、建设模式、机遇与挑战几个方面详细论述开放银行的概念与形态。

一、如何定义开放银行

(一)参与者与特征

开放银行是一种利用开放API技术实现银行与第三方之间数据共享,从而提升客户体验的平台合作模式。从这一定义中可以提炼出两个关键信息,即:开放银行的三类参与者以及开放银行的三个特征。

三类参与者构成了一个完整的开放银行生态。一是把数据开放出去的银行,二是期望共享数据的第三方机构、开发者等,三是被银行和第三方服务的客户。开放银行模式下,这三类参与者的角色相辅相成,缺一不可。尤其是银行和第三方机构之间,可以说是既有竞争,又有合作。

一个严格意义上的开放银行需要符合三项标准。

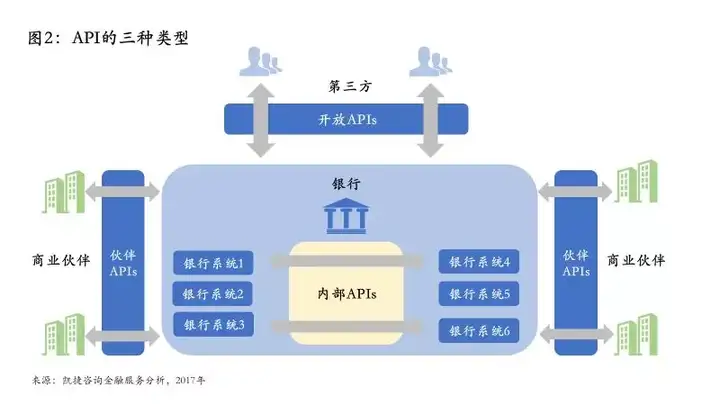

第一,以开放API为技术。API可以分为三类,即内部API、伙伴API以及开放API,每一种类型具有不同的特点,其适用的范围也不尽相同(三种API类型将于第三部分进行详细阐述)。开放API 的特性最符合开放银行的要求,因此最适合充当传统银行“走出去”与第三方机构融合的桥梁。

第二,以数据共享为本质。近年来,共享单车、共享雨伞等概念不断出现在公共视野。共享经济渗透了多个行业,金融行业也不例外。开放银行可以理解为银行领域的共享现象,而其共享的内容就是客户数据,这些数据是由支付、信贷、储蓄等一系列行为产生的。

第三,以平台合作为模式。有别于传统银行业务,开放银行采用的是Bank-as-a-Platform(BaaP,银行即平台)的形式。银行不再如以往那样直接将产品和服务传达给客户,而是将各种不同的商业生态嫁接至平台之上,再通过这些商业生态间接为客户提供各类金融服务,从而形成共享、开放的平台模型[1]。

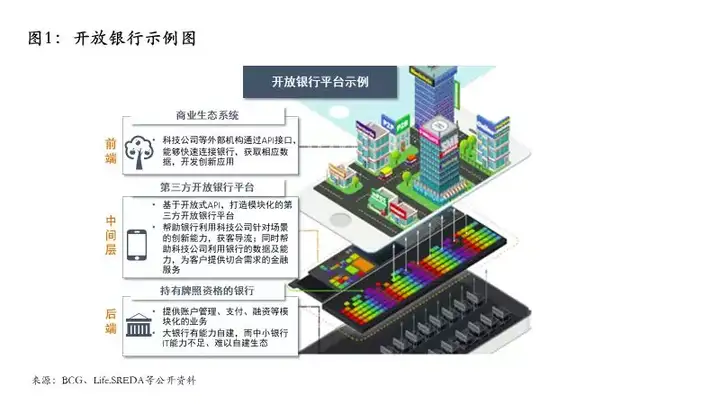

(二)开放银行示例图

整体而言,开放银行是一个层层叠加、共荣共生的生态圈。选择自建模式的大型银行一般只需要打造上下两层即可,但中小银行则需借助中间层的力量作为媒介。

下层是持有牌照资质的银行。在开放银行的蓝图设计中,未来银行的功能,如账户管理、支付、融资等,都可以被拆分成一个个如同乐高积木般的组件,从而为上层商业生态系统提供模块化、系统化的基础金融服务。

上层是千业万态的商业生态系统。位于这层的金融科技公司、电商平台、行业服务平台、供应链核心企业、开发者乃至个人创业者均可以通过开放API调用底层的银行服务组件,获取相应的数据,开放创新应用,在其构建的各类商业场景中为客户提供无缝衔接式的金融服务。

最值得注意的是被称为第三方开放银行平台的中间层(见图1)。对于选择自建开放银行的大型银行来说,由于资金实力雄厚、技术资源充沛,完全有能力自主开发API以及对接上层商业生态系统,因此中间这一层显得可有可无。然而,对于资源能力有限但又急需对接上层商业生态的中小型银行而言,中间这一层第三方开放银行平台却是至关紧要的。该平台将底层散乱的中小银行金融服务组件标准化,组装成可被上层生态系统调用的服务,从而解决了中小银行无法自建的难题。

二、API,开放银行的关键技术

(一)API的概念

正如前文所提,开放银行的本质是对银行数据的共享,而API则是实现这一目标最为前沿的技术手段。API的全称名为Application Programming Interface,即应用程序编程接口。其本质是一些预先定义的函数,目的是给予开发人员基于某软件或硬件得以访问一组例程的能力并且无需访问源码,或理解内部工作机制的细节。通俗来说,API在供应方和需求方之间,扮演着“技术胶水”的作用。作为供应方的企业/个人可以将自己特定的技术服务以API的形式开放出来供需求方企业/个人按照参数调用接口,从而使得不同技术在基于业务逻辑和数据的基础上相互粘合,最终达到数据流通和共享的目的。目前国际范围内较为知名的API软件管理公司有Apigee、Yodlee、MuleSoft、Xignite、TibcoMashery等。

一般而言,API可以分为三类(见图2),即内部API、伙伴API以及开放API[2]。内部API仅供企业内部开发者使用,通过轻量级接口公开数据、业务流程和应用程序功能,尤其适合不愿意公开数据和应用程序的企业。伙伴API主要用于机构之间(B2B),其访问通常是根据业务协议授权的,对于规模较小的合作伙伴而言具备较大吸引力。开放API在组织之外公开应用程序功能,主要供外部合作伙伴、第三方开发者使用,较前两类API开放程度更深、合作层面更广,最适宜用于开放银行领域。这三类API各有千秋,具有不同的特性和应用场景,供应方可以根据数据的隐私度选择合适的类型进行分层管理。

(二)在银行业的应用

在API技术的驱动下,各行各业都在发生翻天覆地的变化,银行业也不例外。API出现之前,银行业数据共享采用的方式通常是屏幕抓取(Screen Scraping)。这就要求第三方应用程序必须从银行处获取用户名、密码等一系列涉及客户隐私的信息,才可以凭借这些信息自动登录至银行账户抓取数据[3]。这种方式最大的隐患在于一旦受到黑客袭击,将会发生大规模的客户信息泄露。

与屏幕抓取相比,API的安全性优势明显。银行将自己的特定技术服务用API的形式开放出来供第三方使用之时,第三方只能使用服务内容却不会得到生产内容。在这种各取所需、知其然而不知其所以然的方式下,银行既能让自己的技术输出服务于第三方,又不用担心核心技术与机制细节遭泄露。第三方则仅需从银行处获取所需的API,而不用自行开发研究该特定技术服务。此外,API在极大增强了数据安全性的同时,又不必对银行原有的核心系统进行大刀阔斧的变革,有效节约了数据共享的时间与成本。

三、四种不同的开放银行建设模式

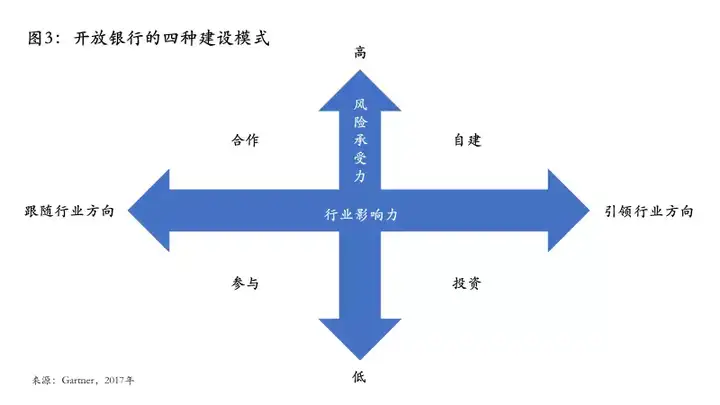

囿于商业银行间资本实力、IT能力的差异,采用“一刀切”的手段去实现开放银行的战略目标显然是不合理的。IT咨询服务商Gartner认为,目前全球范围内的开放银行建设模式大致可以分为四类:自建、投资、合作、参与(见图3)[4]。这四种模式适合的银行群体迥然不同,其中的利弊也大相径庭。“条条大路通罗马”,商业银行应结合自身实际,尤其是明确风险承受能力和预期效果,再选取其中一种或者几种与之相匹配的建设模式才是理性之举。

(一)自建

自建开放银行的关键在于借助应用程序包构建一个“银行即平台”以及附着于其上的商业生态系统。Gartner认为,这类平台通常包含具备API管理能力的网关,由信息系统、客户体验、数据分析、物联网、商业生态系统五大元素组成。

具体而言,信息系统是指支撑后台运营的银行核心系统和外围系统;客户体验指的是门户网站这类面向客户的元素;数据分析意味着具备信息管理与分析的能力,可支持商业生态系统的交互;物联网平台可连接、控制有形资产,共享物联数据;商业生态系统通过API管理软件等工具将银行的数据、算法、流程、交易等功能开放给外部合作伙伴,比如第三方开发者、金融科技公司及商业生态圈内的其他合作伙伴。

对于风险承受能力强、对技术掌控度要求高、相关人才资源充足且意欲成为业界先锋的大型银行而言,自建开放银行无疑是最佳模式。纵观欧美银行业的发展历程,可以发现诸如BBVA、Barclays、Capital One、HSBC等自身IT实力强大、更愿意在开放银行的浪潮中发挥主观能动性的银行都不约而同地选取了这一模式作为建设开放银行的主要手段。

(二)投资

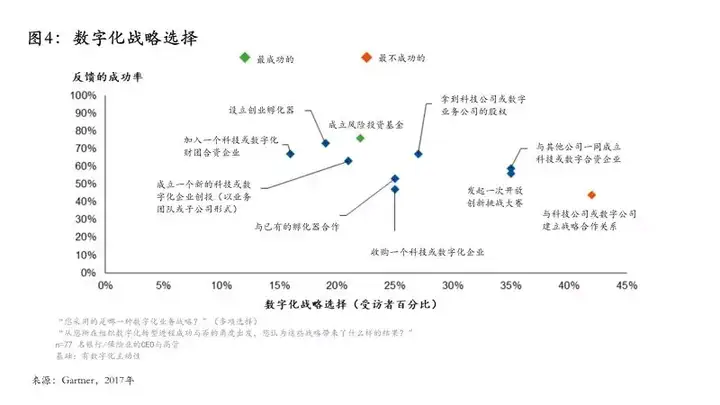

第二种模式是投资并购金融科技公司。在金融行业亟待数字化转型的今天,兼并/收购、设立风险投资基金、成立合资企业等投资方式是快速实现体外数字拓展的途径。Gartner在2017年对全球77位银行/保险业高管进行的一次调研结果显示,成立风险投资基金被认为是最成功的数字化业务战略(见图4)。

投资模式的成败与否关键在于搜寻与自身业务相匹配的标的,被投资的目标公司本身应已搭建过开放银行平台,亦或是具备在不久的将来可搭建的能力。如此一来,作为投资方的银行就不需要再集全行之力去自建一个成败未知的开放银行了。

对于希望将开放银行模式快速投向市场、资金充足且不愿承担过多开发风险的银行而言,投资模式的益处是显而易见的。被投资公司的“先行者”经验可以帮助投资方降低失败的风险,也可以为投资方注入在开放银行领域具备丰富开发经验的新型人才。例如,Silicon Valley Bank于2015年收购了Standard Treasury(一家专注于做银行API的初创公司),双方一同构建了一个基于API的银行平台。

(三)合作

自建、投资这两类模式要求银行构建一个面面俱到的“银行即平台”和商业生态系统,在这点上,合作模式有所不同。在该模式下,银行不一定非要构建一个完整的平台,尤其不需要去创造一个商业生态系统。相反地,其业务功能针对性较强,有些是专门针对支付功能的,有些则是针对贷款功能的。

合作模式成功的焦点在于招募合适的合作伙伴。换言之,合作伙伴的场景需求应与银行所能提供的业务功能相符合,比如一些知名的高流量电商网站中,用户的支付需求巨大、支付行为高频,在这类网站中嵌入专门针对支付功能的API较为合适。

这一模式更适合风险容忍度小、侧重于短期内增加营收的银行。相对于自建、投资模式的高度开放,他们更愿意在较小的风险范围内进行一定程度的“开放”。同时,这类银行将API视为一个可以在短时间内增加营收的渠道,而非一个包罗万象的平台。PayPal是第一家采用合作模式的金融机构,在合作商家的网页界面下嵌入带有PayPal标志的点击按钮,通过这个按钮用户就可以直接进入支付界面。据统计,自2009年PayPal采用 API合作模式以来,其净营收增长率超过了30%。

(四)参与

与自建这类占据主导地位的模式相反,参与的模式更多掺杂着被动跟随的意味。在这种模式下,银行并不需要建立一个属于自己的“银行即平台”和商业生态系统。取而代之的,是参与到其他更有实力的大型银行或者科技先锋构建的商业生态系统中去。

在采取参与的策略之前,银行应考虑内外两方面的因素。从内部来看,需要梳理目前已有的金融产品和服务,厘清哪些产品和服务适合通过API接口对接外部商业生态系统。从外部而言,应筛选合适的商业生态系统,寻求与自身产品及服务匹配的场景,从而达到获客引流的目的。

这一模式适合风险承受能力低、相关人才和技术贫乏、资金较为紧张的银行。一方面,这类银行本身并不具备IT基础去构建一个开放银行。另一方面,上层商业生态系统内的诸多合作伙伴也缺乏与此类银行直接合作的意愿。因此,通过被动参与的方式不失为一种间接合作的策略。对于一些偏远地区的城商行、村镇银行而言,选择这一模式较为合适。

四、开放银行的危与机

监管要求、客户需求、跨界合作等因素无一不在对开放银行推波助澜,但这条路上也布满荆棘。开放银行所面临的最大挑战并非来源于技术本身,更多的障碍是与业务相关的[5]。

(一)机遇

一是监管机构的要求。近些年来,各国监管机构陆续出台了若干开放银行API相关政策。2015年11月,欧洲议会和欧盟理事会在PSD的基础上进行修正,发布了PSD2,要求欧洲经济区内各国银行必须在2018年1月13日之前将客户数据以API的形式开放给第三方机构。英国竞争和市场管理局(CMA)于2016年提出了一套银行改革措施,要求大不列颠和北爱尔兰市场份额最大的9家银行建立、采用统一的API标准。其他国家如美国、澳大利亚、新加坡等,也都在积极主动地制定类似规定,以促进银行与第三方之间的有效协作。在互联网金融业态发展更为丰富超前的中国,监管者们也开始思考银行业开放标准、互联网公司巨量且复杂的金融业务、金融控股集团的监管问题等。

二是客户需求的改变。在过去,客户习惯于去网点办理存款、支付、贷款等独立的银行业务。而在已经到来的数字金融时代,客户期待随时随地以最佳方式(更为便利、高效且低成本)消费银行的产品和服务。换言之,客户需求从以往单独割裂的阶段演变成了高度联通的状态,这也迫使银行进行变革开放[6]。比如,置业的过程中,贷款服务将会被整合进去,客户不需要单独跑到银行网点去办理房贷业务。而现实是,目前的银行覆盖面仍无法完全满足客户这一需求。要实现这个目标,必须借助开放银行API与商业生态圈内的大量合作伙伴建立联系。

三是跨界合作的驱动。曾经,当美国的GAFA(Google、Apple、Facebook、Amazon)与中国的BATJ(百度、阿里巴巴、腾讯、京东)进军金融业之时,银行对合作与开放是抵触的。但随着时间的推移,银行意识到,在这个充满挑战、瞬息万变的市场中,闭门造车是不可取的,昔日的竞争对手亦可成为合作伙伴。于是银行纷纷摈弃视科技巨头为洪水猛兽的旧观念,不约而同寻求跨界合作。以2017年的中国为例:中国农业银行与百度达成战略合作;中国银行与腾讯成立金融科技联合实验室;中国建设银行宣布与蚂蚁金服合作等等。银行与科技公司之间的合作趋势在未来仍会持续,这与开放银行共享的理念相一致,对于构建数字平台、对接商业生态而言亦是绝佳的契机。

(二)挑战

一是来自银行文化与体制的障碍。一方面,与科技公司、互联网公司的理念不同,银行对开放、共享的文化整体持保守态度。Efma[7]代表Gartner于2017 年针对全球不同区域内的银行机构进行了一次创新调查,结果显示有29%的受访者反馈,文化是实现开放银行最大的障碍,在各项因素中占比最高。主要原因在于,落实开放银行意味着银行需要与金融科技公司实现数据流通,这不免会让银行产生失去数据掌控权和市场主导权、利润进一步被瓜分的担忧。另一方面,在银行审慎经营、追求稳健的体制内进行开放银行的创新并非易事。近年来,一些有实力的银行意识到了这个问题,正在尝试通过设立内部实验室、建立孵化器、并购或者成立金融科技子公司等方式寻求变革。

二是数据隐私与安全方面的担忧。诚然,与其他数据共享技术相比,API技术安全性较强,但并不能完全杜绝安全方面的隐患,例如,第三方机构从银行处获取用户相关数据后有对外泄露的可能。因此,需要建立一整套事前授权、事中跟踪、事后补救的机制,使客户掌握决定自身金融数据开放程度的绝对优先权。具体而言,在进行数据共享之前,银行与第三方机构之间可搭建一个客户授权的平台,让客户自行决定是否同意将数据共享给第三方机构使用;在数据共享过程中,流程应尽可能透明化、阳光化,确保客户可随时查看、跟进共享的过程,避免信息不对称;在进行完数据共享之后,需要备有紧急补救措施和追责制度,如遇数据泄露的状况,可适时启用。

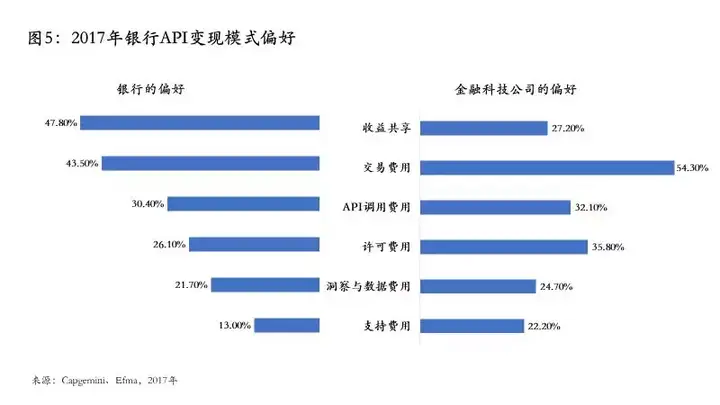

三是变现能力方面的困惑。银行可能会将更多的焦点放在提供多样、便利的客户体验之上,对开放银行的变现模式缺乏明确的思路。构建一个完整的开放银行是一项巨大的工程,需要消耗大量资金、时间与人力。尤其是那些选择自建、投资模式的银行,其投入更是远高于其他途径,进一步加重了银行对于投入回报比的忧虑。Capgemini[8]与Efma联合发布的《2017年全球零售银行报告》中列举了几种开放银行API变现模式,包括交易费用、收益共享、许可费用等(见图5)。其中,有54.3%的第三方金融科技公司选择以交易费用的形式(即针对每一笔通过API的交易进行收费)向银行支付,在所有选项中占比最高。而银行则更倾向于选择收益共享的方式(即第三方使用银行API来提升的收益由第三方与银行共享),占比47.8%。由此可见,在建设开放银行之初有一个清晰、实际且能平衡各方利益的变现模式显得尤为重要。

参考文献及注释:

1.《金融数据共享系列一:Open Banking引发全球金融变革》、《金融数据共享系列二:不开放的银行,未来岌岌可危》、《金融数据共享系列三:银行被逼入墙角,如何扳回一城》,蔡凯龙,2017年

2.《API应用将颠覆银行业的商业模式》,香港贸发局,2016年

3.《银行3.0:移动互联时代的银行转型之道》,Brett King,2014年

4.《Data Sharing and Open Banking》,McKinsey,2017年

5.《How to Build an Open Bank》,Gartner分析师Kristin R. Moyer,2017年

6.《Open Banking: Adoption Increases, but Barriers Challenge Path to Collaborative Openness》,Gartner分析师Stessa B Cohen& Kristin R. Moyer,2017年

7.《World Retail Banking Report,2017》,Capgemini&Efma,2017年

[1] 《金融数据共享系列一:Open Banking引发全球金融变革》,蔡凯龙,2017年

[2] 《Data Sharing and Open Banking》,McKinsey,2017年

[3] 《金融数据共享系列三:银行被逼入墙角,如何扳回一城》,蔡凯龙,2017年

[4] 《How to Build an Open Bank》,Gartner分析师Kristin R. Moyer,2017年

[5]《Open Banking: Adoption Increases, but Barriers Challenge Path to Collaborative Openness》,Gartner分析师Stessa B Cohen& Kristin R. Moyer,2017年

[6] 《银行3.0:移动互联时代的银行转型之道》,Brett King,2014年

[7] 全称为European Financial Management Association,欧洲金融管理协会

[8] 凯捷管理顾问公司,总部设于法国巴黎,是一间全球性的资讯科技服务管理领导厂商