1 MySQL简要架构

MySQL简要架构是怎么样的?

MySQL整体分为三层:

(1)客户端,是各种编程语言的connector;

(2)MySQL服务,内部包含各种组件,实现各种功能;

(3)文件系统,数据存储与日志;

其中,MySQL服务内,可以以插件的形式,实现各种存储引擎。 在InnoDB,MyISAM,Memory…等各种存储引擎中,InnoDB是使用范围最广的。画外音:事务,行锁,聚集索引,MVCC…众多特性让InnoDB备受青睐。

2 InnoDB简要架构

InnoDB简要架构是怎么样的?

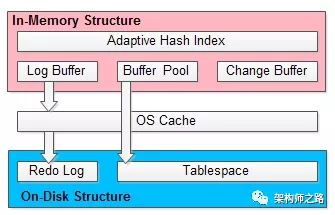

InnoDB整体也分为三层:

(1)内存结构(In-Memory Structure),这一层在MySQL服务进程内;

(2)OS Cache,这一层属于内核态内存;

(3)磁盘结构(On-Disk Structure),这一层在文件系统上;

这三层的交互有两类:

(1)通过OS Cache落地数据(上图中,两个短箭头);

(2)直接O_Direct落地数据(上图中,长箭头);

画外音:这是一个性能与一致性折衷的设计。

3 InnoDB内存结构

InnoDB内存结构包含哪些核心组件?

InnoDB内存结构包含四大核心组件,分别是:

(1)缓冲池(Buffer Pool);

(2)写缓冲(Change Buffer);

(3)自适应哈希索引(Adaptive Hash Index);

(4)日志缓冲(Log Buffer);

3.1 缓冲池(Buffer Pool)

目的是提升InnoDB性能,加速读请求,避免每次数据访问都进行磁盘IO。

画外音:和系统架构设计中缓存的功能有点像,避免每次访问数据库。

这里面涉及的技术点包括:预读,局部性原理,LRU,预读失败+缓冲池污染,新生代老生代双链LRU…

应用系统分层架构,为了加速数据访问,会把最常访问的数据,放在缓存(cache)里,避免每次都去访问数据库。

操作系统,会有缓冲池(buffer pool)机制,避免每次访问磁盘,以加速数据的访问。

MySQL作为一个存储系统,同样具有缓冲池(buffer pool)机制,以避免每次查询数据都进行磁盘IO。

今天,和大家聊一聊InnoDB的缓冲池。

1)InnoDB的缓冲池缓存什么?有什么用?

缓存表数据与索引数据,把磁盘上的数据加载到缓冲池,避免每次访问都进行磁盘IO,起到加速访问的作用。

速度快,那为啥不把所有数据都放到缓冲池里?

凡事都具备两面性,抛开数据易失性不说,访问快速的反面是存储容量小:

(1)缓存访问快,但容量小,数据库存储了200G数据,缓存容量可能只有64G;

(2)内存访问快,但容量小,买一台笔记本磁盘有2T,内存可能只有16G;

因此,只能把“最热”的数据放到“最近”的地方,以“最大限度”的降低磁盘访问。

2)如何管理与淘汰缓冲池,使得性能最大化呢?

在介绍具体细节之前,先介绍下“预读”的概念。

3)什么是预读?

磁盘读写,并不是按需读取,而是按页读取,一次至少读一页数据(一般是4K),如果未来要读取的数据就在页中,就能够省去后续的磁盘IO,提高效率。

4)预读为什么有效?

数据访问,通常都遵循“集中读写”的原则,使用一些数据,大概率会使用附近的数据,这就是所谓的“局部性原理”,它表明提前加载是有效的,确实能够减少磁盘IO。

5)按页(4K)读取,和InnoDB的缓冲池设计有啥关系?

(1)磁盘访问按页读取能够提高性能,所以缓冲池一般也是按页缓存数据;

(2)预读机制启示了我们,能把一些“可能要访问”的页提前加入缓冲池,避免未来的磁盘IO操作;

6)InnoDB是以什么算法,来管理这些缓冲页呢?

最容易想到的,就是LRU(Least recently used)。

画外音:memcache,OS都会用LRU来进行页置换管理,但MySQL的玩法并不一样。

7)传统的LRU是如何进行缓冲页管理?

最常见的玩法是,把入缓冲池的页放到LRU的头部,作为最近访问的元素,从而最晚被淘汰。这里又分两种情况:

(1)页已经在缓冲池里,那就只做“移至”LRU头部的动作,而没有页被淘汰;

(2)页不在缓冲池里,除了做“放入”LRU头部的动作,还要做“淘汰”LRU尾部页的动作;

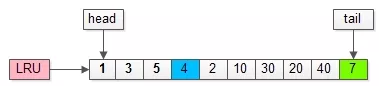

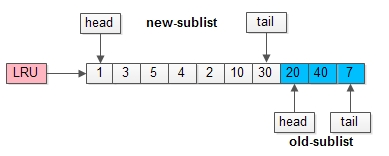

如上图,假如管理缓冲池的LRU长度为10,缓冲了页号为1,3,5…,40,7的页。

假如,接下来要访问的数据在页号为4的页中:

(1)页号为4的页,本来就在缓冲池里;

(2)把页号为4的页,放到LRU的头部即可,没有页被淘汰;

画外音:为了减少数据移动,LRU一般用链表实现。

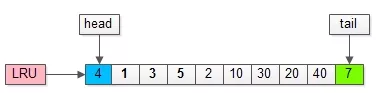

假如,再接下来要访问的数据在页号为50的页中:

(1)页号为50的页,原来不在缓冲池里;

(2)把页号为50的页,放到LRU头部,同时淘汰尾部页号为7的页;

8)传统的LRU缓冲池算法十分直观,OS,memcache等很多软件都在用,MySQL为啥这么矫情,不能直接用呢?

这里有两个问题:

(1)预读失效;

(2)缓冲池污染;

9)什么是预读失效?

由于预读(Read-Ahead),提前把页放入了缓冲池,但最终MySQL并没有从页中读取数据,称为预读失效。

10)如何对预读失效进行优化?

要优化预读失效,思路是:

(1)让预读失败的页,停留在缓冲池LRU里的时间尽可能短;

(2)让真正被读取的页,才挪到缓冲池LRU的头部;

以保证,真正被读取的热数据留在缓冲池里的时间尽可能长。

具体方法是:

(1)将LRU分为两个部分:

-

新生代(new sublist)

-

老生代(old sublist)

(2)新老生代收尾相连,即:新生代的尾(tail)连接着老生代的头(head);

(3)新页(例如被预读的页)加入缓冲池时,只加入到老生代头部:

-

如果数据真正被读取(预读成功),才会加入到新生代的头部

-

如果数据没有被读取,则会比新生代里的“热数据页”更早被淘汰出缓冲池

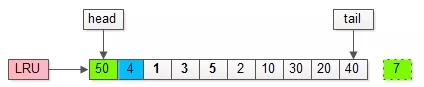

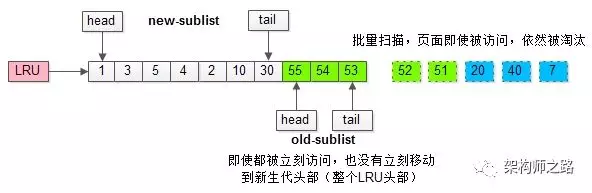

举个例子,整个缓冲池LRU如上图:

(1)整个LRU长度是10;

(2)前70%是新生代;

(3)后30%是老生代;

(4)新老生代首尾相连;

假如有一个页号为50的新页被预读加入缓冲池:

(1)50只会从老生代头部插入,老生代尾部(也是整体尾部)的页会被淘汰掉;

(2)假设50这一页不会被真正读取,即预读失败,它将比新生代的数据更早淘汰出缓冲池;

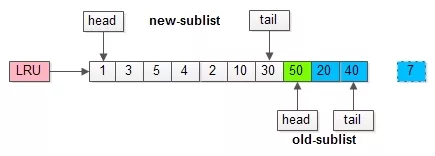

假如50这一页立刻被读取到,例如SQL访问了页内的行row数据:

(1)它会被立刻加入到新生代的头部;

(2)新生代的页会被挤到老生代,此时并不会有页面被真正淘汰;

改进版缓冲池LRU能够很好的解决“预读失败”的问题。

画外音:但也不要因噎废食,因为害怕预读失败而取消预读策略,大部分情况下,局部性原理是成立的,预读是有效的。

新老生代改进版LRU仍然解决不了缓冲池污染的问题。

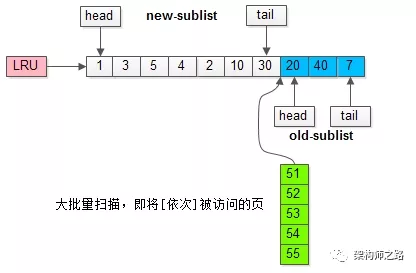

11)什么是MySQL缓冲池污染?

当某一个SQL语句,要批量扫描大量数据时,可能导致把缓冲池的所有页都替换出去,导致大量热数据被换出,MySQL性能急剧下降,这种情况叫缓冲池污染。

例如,有一个数据量较大的用户表,当执行:

select * from user where name like "%shenjian%";

虽然结果集可能只有少量数据,但这类like不能命中索引,必须全表扫描,就需要访问大量的页:

(1)把页加到缓冲池(插入老生代头部);

(2)从页里读出相关的row(插入新生代头部);

(3)row里的name字段和字符串shenjian进行比较,如果符合条件,加入到结果集中;

(4)…直到扫描完所有页中的所有row…

如此一来,所有的数据页都会被加载到新生代的头部,但只会访问一次,真正的热数据被大量换出。

怎么这类扫码大量数据导致的缓冲池污染问题呢?

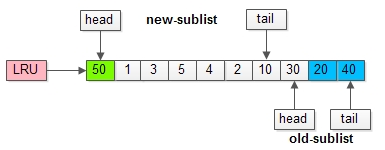

MySQL缓冲池加入了一个“老生代停留时间窗口”的机制:

(1)假设T=老生代停留时间窗口;

(2)插入老生代头部的页,即使立刻被访问,并不会立刻放入新生代头部;

(3)只有满足“被访问”并且“在老生代停留时间”大于T,才会被放入新生代头部;

继续举例,假如批量数据扫描,有51,52,53,54,55等五个页面将要依次被访问。

如果没有“老生代停留时间窗口”的策略,这些批量被访问的页面,会换出大量热数据。

加入“老生代停留时间窗口”策略后,短时间内被大量加载的页,并不会立刻插入新生代头部,而是优先淘汰那些,短期内仅仅访问了一次的页。

而只有在老生代呆的时间足够久,停留时间大于T,才会被插入新生代头部。

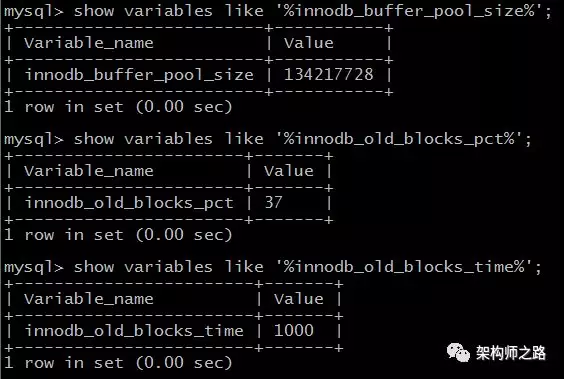

上述原理,对应InnoDB里哪些参数?

有三个比较重要的参数。

参数:innodb_buffer_pool_size

介绍:配置缓冲池的大小,在内存允许的情况下,DBA往往会建议调大这个参数,越多数据和索引放到内存里,数据库的性能会越好。

参数:innodb_old_blocks_pct

介绍:老生代占整个LRU链长度的比例,默认是37,即整个LRU中新生代与老生代长度比例是63:37。

画外音:如果把这个参数设为100,就退化为普通LRU了。

参数:innodb_old_blocks_time

介绍:老生代停留时间窗口,单位是毫秒,默认是1000,即同时满足“被访问”与“在老生代停留时间超过1秒”两个条件,才会被插入到新生代头部。

总结

(1)缓冲池(buffer pool)是一种常见的降低磁盘访问的机制;

(2)缓冲池通常以页(page)为单位缓存数据;

(3)缓冲池的常见管理算法是LRU,memcache,OS,InnoDB都使用了这种算法;

(4)InnoDB对普通LRU进行了优化:

-

将缓冲池分为老生代和新生代,入缓冲池的页,优先进入老生代,页被访问,才进入新生代,以解决预读失效的问题

-

页被访问,且在老生代停留时间超过配置阈值的,才进入新生代,以解决批量数据访问,大量热数据淘汰的问题

3.2 写缓冲(Change Buffer)

目的是提升InnoDB性能,加速写请求,避免每次写入都进行磁盘IO。

画外音:我C,这个牛逼,写入居然都可以不进行磁盘IO?

3.3 自适应哈希索引(Adaptive Hash Index)

目的是提升InnoDB性能,加速读请求,减少索引查询的寻路路径。

这里面涉及的技术点包括:聚集索引,普通索引,哈希索引…

3.4 日志缓冲(Log Buffer)

目的是提升InnoDB性能,极大优化redo日志性能,并提供了高并发与强一致性的折衷方案。

这里面涉及的技术点包括:redo log作用,流程,三层架构,随机写优化为顺序写,次次写优化为批量写…

4 InnoDB磁盘结构

主要包括日志与表空间,其结构与原理比InnoDB内存结构更加复杂,如果大家感兴趣,未来再撰文详述。