素材:https://www.cnblogs.com/duanxz/p/5229352.html

一、CAP

- 一致性(C):在分布式系统中的所有数据备份,在同一时刻是否同样的值。

- 可用性(A):在集群中一部分节点故障后,集群整体是否还能响应客户端的读写请求。

- 分区容忍性(P):以实际效果而言,分区相当于对通信的时限要求。系统如果不能在时限内达成数据一致性,就意味着发生了分区的情况,必须就当前操作在C和A之间做出选择。

任何分布式系统,CAP只能满足其中两个

- CA without P:如果不要求P(不允许分区),则C(强一致性)和A(可用性)是可以保证的。但放弃P的同时也就意味着放弃了系统的扩展性,也就是分布式节点受限,没办法部署子节点,这是违背分布式系统设计的初衷的。传统的关系型数据库RDBMS:Oracle、MySQL就是CA。

- CP without A:如果不要求A(可用),相当于每个请求都需要在服务器之间保持强一致,而P(分区)会导致同步时间无限延长(也就是等待数据同步完才能正常访问服务),一旦发生网络故障或者消息丢失等情况,就要牺牲用户的体验,等待所有数据全部一致了之后再让用户访问系统。设计成CP的系统其实不少,最典型的就是分布式数据库,如Redis、HBase等。对于这些分布式数据库来说,数据的一致性是最基本的要求,因为如果连这个标准都达不到,那么直接采用关系型数据库就好,没必要再浪费资源来部署分布式数据库。

- AP wihtout C:要高可用并允许分区,则需放弃一致性。一旦分区发生,节点之间可能会失去联系,为了高可用,每个节点只能用本地数据提供服务,而这样会导致全局数据的不一致性。典型的应用就如某米的抢购手机场景,可能前几秒你浏览商品的时候页面提示是有库存的,当你选择完商品准备下单的时候,系统提示你下单失败,商品已售完。这其实就是先在 A(可用性)方面保证系统可以正常的服务,然后在数据的一致性方面做了些牺牲,虽然多少会影响一些用户体验,但也不至于造成用户购物流程的严重阻塞。

二、BASE理论

基于CAP定理逐步演化而来的,其核心思想是即使无法做到强一致性(Strong consistency),但每个应用都可以根据自身的业务特点,采用适当的方式来使系统达到最终一致性(Eventual consistency)。

- 基本可用:出现不可预知故障的时候,允许损失部分可用性

- 响应时间上的损失

- 功能上的损失

- 弱状态/软状态:允许系统中的数据存在中间状态

- 最终一致性:所有的数据副本,在经过一段时间的同步后,最终能够达到一个一致的状态。

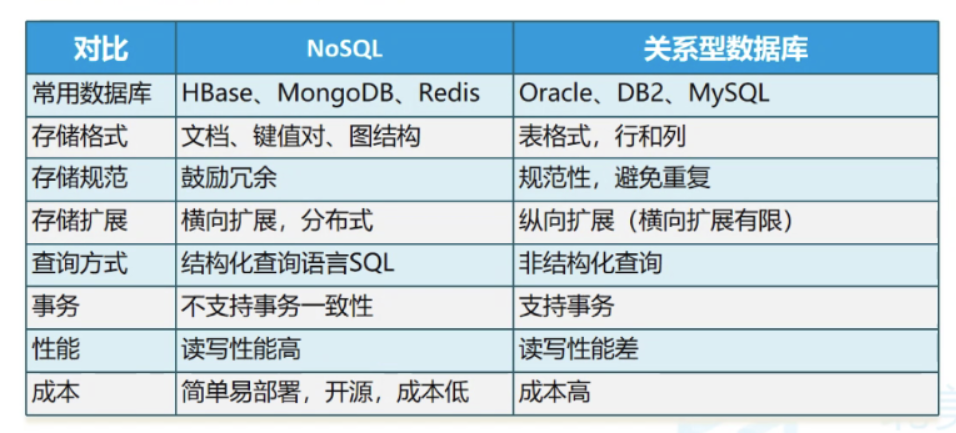

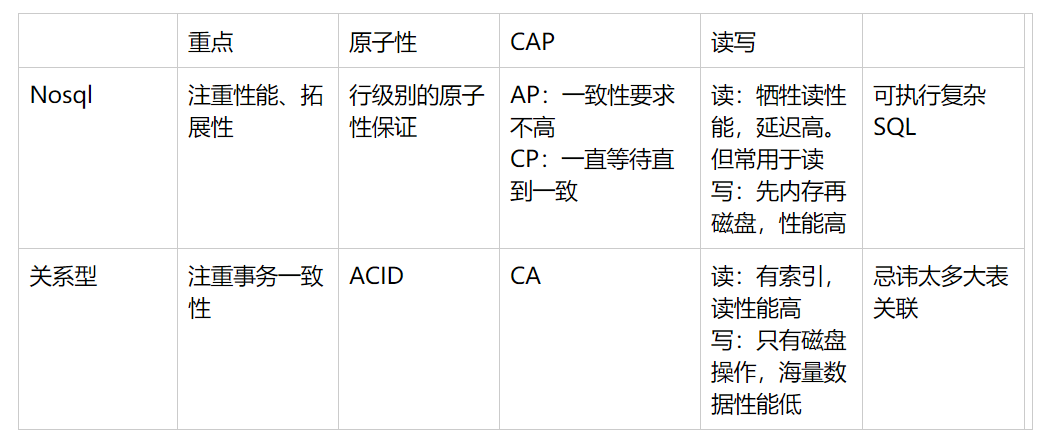

三、Nosql和关系型数据库对比

详细见:https://www.cnblogs.com/sunzhiqi/p/10869655.html

传统的SQL数据库的事务通常都是支持ACID的强事务机制。A代表原子性,即在事务中执行多个操作是原子性的,要么事务中的操作全部执行,要么一个都不执行;C代表一致性,即保证进行事务的过程中整个数据加的状态是一致的,不会出现数据花掉的情况;I代表隔离性,即两个事务不会相互影响,覆盖彼此数据等;D表示持久化,即事务一量完成,那么数据应该是被写到安全的,持久化存储的设备上(比如磁盘)。

NoSQL系统仅提供对行级别的原子性保证,也就是说同时对同一个Key下的数据进行的两个操作,在实际执行的时候是会串行的执行,保证了每一个Key-Value对不会被破坏。

关系型:

可以观察到假如让transaction solution level 降低 => 性能大幅提升 => 说明一致性对性能的影响!